par Kaïna DAVID AISSAOUI, étudiante du Master 2 Droit des communications électroniques

L’action coup de poing menée par Jeremstar avec PETA contre la corrida à Nîmes illustre une évolution majeure : les influenceurs ne se contentent plus de divertir, ils s’engagent. Leur pouvoir de visibilité fait désormais d’eux des acteurs à part entière du militantisme en ligne.

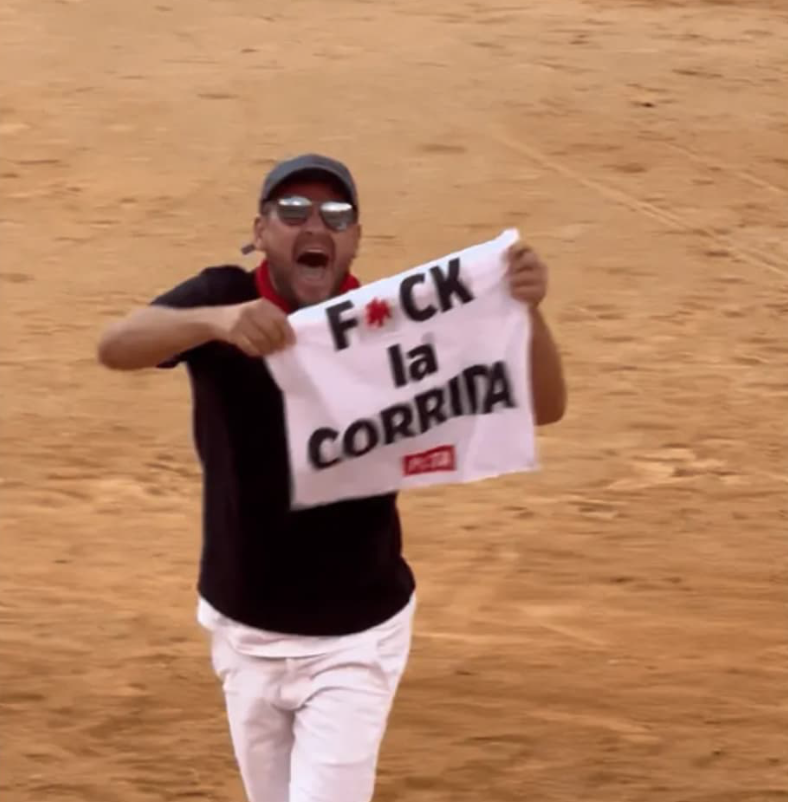

Le 19 septembre 2025, l’influenceur Jeremstar s’est introduit dans les arènes de Nîmes, en pleine feria, brandissant une pancarte « F*CK la CORRIDA ». L’action, menée en collaboration avec l’association de défense animale PETA, a conduit à son interpellation et à deux jours de garde à vue.

Mais l’épisode a aussi marqué un tournant car, en quelques heures, la vidéo de son intervention a été vue des millions de fois, relayée par des médias nationaux, puis suivie d’une invitation à l’Élysée et d’une proposition de chronique sur RMC.

Cette séquence interroge la place nouvelle des influenceurs dans la sphère du débat public.

Quand la visibilité numérique sert le militantisme

Longtemps critiqués pour leur superficialité, les influenceurs s’imposent aujourd’hui comme des relais puissants du débat citoyen. Leur force repose sur l’ampleur de leur audience et la proximité qu’ils entretiennent avec leur communauté.

Jeremstar, connu pour son univers humoristique et ses interviews décalées, a utilisé cette influence à contre-emploi. En s’associant à PETA, il a transformé sa notoriété en instrument de sensibilisation.

Cette stratégie repose sur la logique même des réseaux sociaux : l’émotion, la viralité et la réaction deviennent les moteurs de la mobilisation. Le militantisme s’exprime par l’image, le choc et le partage plutôt que par le discours politique classique.

Sur le plan juridique, cette forme de communication relève pleinement de la liberté d’expression, protégée par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

Mais cette liberté s’exerce dans le respect de la loi, si l’action de Jeremstar s’est heurtée à une garde à vue, sa communication numérique via des posts, vidéos et stories, demeure, elle, parfaitement légitime au regard du droit.

Un engagement sous le regard du droit

La loi du 9 juin 2023 encadrant l’activité d’influence commerciale sur les réseaux sociaux a reconnu l’influenceur comme un acteur de communication à part entière, responsable du contenu qu’il diffuse. Même si ce texte vise surtout la publicité, il consacre une idée clé : avoir une audience, c’est aussi avoir des devoirs.

Lorsqu’un influenceur met sa notoriété au service d’une cause, il se situe à mi-chemin entre expression citoyenne et communication politique. ll doit donc respecter les règles applicables à toute publication en ligne, ne pas inciter à la haine, ne pas diffamer, signaler les partenariats éventuels et se conformer à la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), qui fixe les obligations des éditeurs de contenu et encadre la communication au public sur internet.

L’affaire Jeremstar l’illustre bien, son intrusion dans les arènes de Nîmes a constitué une atteinte à l’ordre public, mais la diffusion de son message sur les réseaux sociaux, pacifique et argumentée, relève pleinement de la liberté d’expression. C’est là toute l’ambivalence de l’influence militante : un geste illégal sur le terrain peut devenir un discours légitime en ligne.

Une redéfinition du militantisme à l’ère numérique

L’affaire Jeremstar témoigne d’un basculement. Les réseaux sociaux ne sont plus seulement des espaces de sociabilité, mais de mobilisation collective.

Les influenceurs, en mobilisant leur communauté autour d’une cause, jouent un rôle comparable à celui des médias dans la formation de l’opinion.

Mais cette nouvelle forme d’engagement repose sur des codes différents : la mise en scène de soi, l’instantanéité, et la recherche de viralité remplacent la manifestation ou le communiqué de presse.

Dans ce contexte, la frontière entre communication, militantisme et spectacle s’efface.

Et cette montée en puissance du militantisme numérique ne reste pas sans effet, elle attire désormais l’attention des médias et des institutions, qui s’en emparent à leur tour.

Du militantisme à la reconnaissance institutionnelle

Le cas Jeremstar révèle un paradoxe : une action contestée sur le plan légal peut devenir, via les réseaux, une porte d’entrée vers la légitimité médiatique.

Son interpellation, suivie d’une invitation à l’Élysée et d’une proposition de chronique sur RMC, montre que les institutions et les médias reconnaissent désormais la capacité d’influence de ces nouvelles figures du militantisme.

Cette évolution marque un changement dans la relation entre la sphère citoyenne et la sphère politique, les influenceurs ne remplacent pas les acteurs traditionnels, mais ils redéfinissent les modes de militantisme, de communication et d’interaction avec le public.